방송통신위원회가 해외 불법사이트 접속 차단을 위해 도입한 SNI(Sever Name Indication) 필드 차단 방식을 두고 논란이 불거졌다. 불법사이트를 차단하기 위해 조치라는 의견과 이용자의 통신 비밀과 자유를 침해할 위험이 있다 등으로 반응이 엇갈렸다.

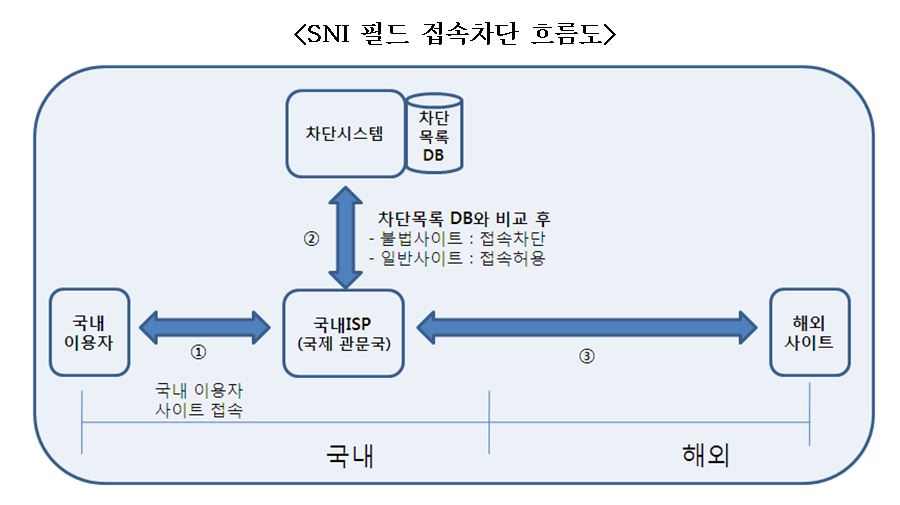

방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 2월11일부터 심의한 차단대상 목록과 접속하려는 사이트 서버명이 일치하면 기계적으로 통신사업자가 접속을 차단할 수 있는 방법을 도입했다. 사용자가 불법 사이트에 접속하면 화면이 까맣게(블랙아웃) 변한다. 이 과정에서 이번에 새롭게 SNI 필드 차단 방식을 도입했다.

SNI(Sever Name Indication)는 보안접속(https)을 통해 사이트에 접속할 때, 접속하려는 사이트 서버명이 표시되는 비암호와 영역이다. SNI 필드 차단 방식은 쉽게 말해 이용자가 https가 표시된 해외 불법사이트에 접속할 때, 접속 도메인 정보를 살펴보고 차단할 수 있다. 브라우저 히스토리도 파악할 수 있다. 개인 사용자의 인터넷사용 도청과 감청 등 인터넷 검열 의혹이 제기된 배경이다.

정보보안 관계자는 "접속 차단에 SNI 방식을 꼭 도입했는지 의문이다"라며 "접속 도메인을 확인해서 차단하겠다는 얘기는, 사용자의 접속 기록을 직접 확인할 수 있다는 뜻으로도 보일 수 있다"라고 밝혔다.

사단법인 오픈넷 측 역시 비슷한 입장을 내놨다. 오픈넷 측은 "망사업자를 통한 접속차단 시스템이 이용자들의 통신의 비밀과 자유를 침해할 위험이 있다는 것은 새로운 일이 아니지만, 이번 기술의 도입으로 국가기관의 요청에 따라 망사업자가 관리, 통제하여야 하는 이용자들의 통신 패킷 영역이 SNI 필드까지 확장된 사례"라며 "이러한 보안 목적의 영역마저 규제에 이용하고자 관리, 통제 권한 아래에 두는 것은 부적절하며, 이번 차단 방식이 특히 우려스럽다"라고 말했다.

규제를 이유로 이용자의 보안접속을 무력화하는 시도를 지속하면, 국가기관 스스로 국민의 인터넷 보안을 취약하게 만드는 결과만 낳게 될 것이라는 우려의 시선에 대해 방송통신위원회는 추가 해명에 나섰다.

방송통신위원회는 지난 14일 설명자료를 통해 "해외 불법사이트 접속차단은 인터넷검열, 표현의 자유 침해와 무관하다"라고 밝혔다.

검열 감청은 전혀 사실이 아니며, https를 활용하는 인터넷 사이트는 PC와 해당 사이트 서버 간 데이터 송수신이 암호화되어 있어, 기술적으로 도청과 감청이 불가능하다는 입장이다.

지금까지는 https 방식의 해외 인터넷 사이트에서 불법 정보가 유통되더라도 해당 사이트 접속을 기술적으로 차단할 방법이 없었다. 이에 방통위는 방심위, 통신사업자와 협력해 https를 활용하는 해외 불법사이트에 대해서도 접속 차단이 가능하도록 새로운 SNI 차단 방식을 도입했다. 불법촬영물(몰카), 불법도박 등을 유통하는 해외 사이트가 https로 불법 사이트를 운영해 피해 구제 한계가 있어 이를 해결하기 위해 도입했다는 취지다.

방송통신위원회 측은 "「정보통신망법」등 근거 법령에 따라 불법인 해외사이트의 접속을 차단하는 것은 인터넷을 검열하거나 표현의 자유를 침해하는 것은 아니다"라며 "암호화되지 않고 공개되어 있는 SNI 필드영역을 활용해 접속을 차단하는 방식은 암호화된 통신내용을 열람 가능상태로 전환하는 감청과는 무관하다"라고 거듭 강조했다.