신해철의 데뷔 30주년 음반 작업은 ‘가능성’에서 출발했다. 30년 동안 그가 발표한 수 백 곡의 결과물 뒤에는 그 이상의 작업 과정이 있었다. 그리고 그 과정들은 모두 '디지털'이라는 옷을 입고 컴퓨터 속에 남아 있다. 컴퓨터로 연주하고 녹음하는 컴퓨터 음악이 갖고 있는 생각지 못했던 가치, 바로 보존에서 새로운 음원이 싹을 틔웠다. 그렇게 30주년 기념 음반은 컴필레이션 음반이나 리마스터가 아니라 아예 신해철의 손 끝이 닿아 있는 '신보'로 태어났다.

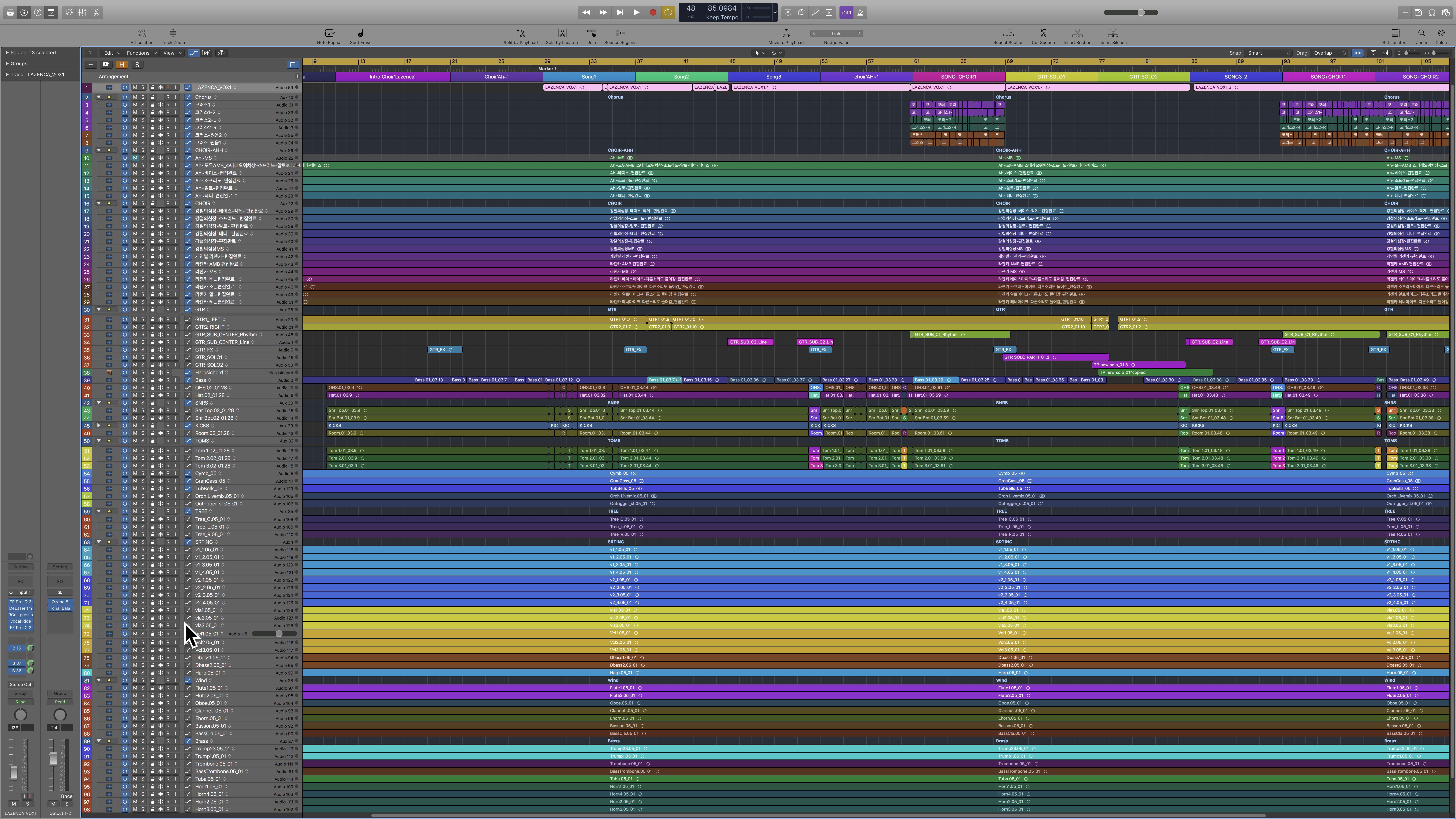

신해철은 미디 음악의 1세대로 꼽힌다. 대학가요제 데뷔곡인 무한궤도의 ‘그대에게’는 무대에 오르기 전 플로피디스크에 담긴 미디 데이터가 잘 읽히지 않아 애를 먹었다는 일화로도 유명하다. 컴퓨터 음악은 그가 음악을 만들고 밴드를 이끄는 가장 큰 힘이었다. 그런데 컴퓨터 음악의 또 다른 의미는 ‘기록’에 있다. 디지털 신호는 잃어버리지만 않는다면 연주한 순간의 기록을 언제까지든 똑같이 유지할 수 있다. 더구나 그의 수 십 년 음악 작업이 대부분 '로직 프로(Logic Pro)'로 이뤄져 있기 때문에 지금도 그 파일에 담긴 '의도'들을 그대로 불러올 수 있었다.

지난 몇년 동안 팬들 뿐 아니라 주변 사람들도 ‘그가 남긴 과정들이 온전한 결과로 세상에 공개될 수 있지 않을까’라고 생각했다. 단순하게는 컴퓨터 하드디스크에 완성된 미발표곡이 남아 있지 않을까 하는 기대부터 익숙한 곡들을 요즘 분위기에 맞게 리마스터할 수 있는 소스들이 잔뜩 들어 있지 않을까 하는 가능성도 떠올렸다. 데이터는 생각보다 방대했고, 정리된 내용을 읽기도 쉽지 않았다. 제작을 맡았던 넥스트유나이티드의 프로듀서들은 먼저 해석할 수 있는 데이터에서 소리를 만들어내는 데에 초점을 맞췄고, 이제까지 공개되지 않았던 목소리와 연주들을 바탕으로 익숙한 듯 새로운 음악을 만들어낼 수 있다고 판단했다.

변치 않는 디지털 기록, 복원에 초점

30주년 음반의 제목이 ‘고스트 터치(Ghost Touch)’로 지어진 것도 그가 남긴 기록들을 기반으로 만들어진 곡이라는 의미를 담고 있다. 여러 사람의 손을 거치긴 했지만 결국 모든 발표곡들의 핵심은 신해철에 있었다.

고스트 터치의 제작 과정을 한 마디로 설명하면 ‘복원’에 있었다. 앞서 이야기한 것처럼 디지털 데이터의 강점은 보관에 있지만 엄청난 양의 파일더미 속에서 의미있는 것들을 뽑아내는 것은 쉽지 않았다. 마치 유적을 발굴하듯 목소리와 연주들을 찾아냈고, 그 중에서 온전하게 완성할 수 있을 만큼 의미있는 소스들을 추려냈다. 이번 음반의 목적 중 하나는 그 제작 과정을 하나의 프로세스로 만드는 것도 있었다.

하지만 그 제작 과정은 그렇게 쉽지 않았다. 일단 파일을 찾는 과정이 그야 말로 ‘발굴’에 가까웠다. 파일을 잘 정리해 두었을 것이라는 기대는 순식간에 무너졌다. ‘재즈카페’ 파일 속에 ‘일상으로의 초대’가 담겨 있는 등 파일 위치는 커녕, 파일 이름도 맞지 않는 것이 대부분이었다. 악상이 떠오르는대로 원래 작업 파일 안에 다른 곡의 내용이 함께 담겼다. 디지털 파일 관리의 중요성이 떠오르는 부분이다.

하지만 그렇게 찾아낸 파일들은 하나하나가 소중했다. 미디 데이터는 재활용됐고 나머지 연주는 다시 녹음했다. 흥미로운 것은 이미 단종된 신디사이저들의 소리가 로직 프로 X의 가상 악기로 복각되어 있어서 원래 곡 작업에 쓰인 느낌을 그대로 살릴 수 있었다. 악기와 연주의 복원 작업은 놀랍고 즐거웠다. 문제는 노래, 즉 ‘목소리’에 있었다.

“이번 음반 제작 과정에 쓰인 목소리는 대부분 상태가 썩 좋지 않았습니다. 제대로 녹음실에서 담긴 것이 아니라 작업실에서 스케치한 목소리나, 작곡 초기에 부른 가이드, 그리고 공연장에서 기록용으로 녹음한 것들이었습니다. 제작이라는 의미에서는 모두 훼손된 소스였고, ‘신해철의 목소리’라는 정도의 의미만 남아 있을 뿐이었습니다.”

공동 프로듀서 중 한 명인 박정언 엔지니어의 설명이다. 실제로 이번 발표곡들의 대부분은 2~3가지 소스에서 목소리를 따내서 제작했다. 목소리 하나하나가 귀했기 때문에 상태를 논하는 것 자체가 사치였다. 결국 목소리를 복원하고, 새로운 연주에 자연스럽게 어울릴 수 있도록 하는 데에 집중됐다. 제작이 14개월이나 걸린 이유다.

“노래와 잘 맞도록 목소리를 매만지고, 곡을 믹스했는데, 어떻게 보면 왜곡된 소리라고 할 수 있습니다. 일반적인 음악 작업 과정과는 하나도 맞지 않았습니다. 이런 소스로는 안된다는 이야기도 많았습니다. ‘완벽한 소리’가 아니라 ‘완벽한 신해철의 복원’이 제작 의도였습니다.”

기록, 보관의 중요성

프로듀서들은 ‘일상으로의 초대’를 어려운 작업 중 하나로 꼽았다. 1998년 런던에서 작업한 ‘Crom's Techno Works’의 수록곡이다. 소리를 컴퓨터에 직접 기록하는 하드디스크 레코딩이 막 시작되던 때다. 당시 가장 좋은 성능의 매킨토시 컴퓨터로도 밴드의 모든 소리를 하나하나 담기는 어려웠다. 그래서 특정 소리는 미디 트랙에 기록하고 일부는 릴테입에 먼저 기록한 뒤에 컴퓨터로 옮겼다. 목소리도 그 안에 담겨 있었다.

다행히도 런던의 스튜디오에 릴테입이 그대로 남아 있었다. 하지만 20년동안 보관된 테이프의 상태는 완벽하지 않았다. 늘어나고 눌어붙은 테이프의 소리를 디지털신호로 옮기고, 고르게 만드는 작업이 현지에서 이뤄졌다. 결과물이 하드디스크에 담겨 한국에 들어왔고, 이를 다시 음원으로 만들 수 있게 가공이 필요했다.

“맞지 않는 재생 속도를 맞춰서 원래의 목소리를 찾아야 했고, 잡음을 지워서 깨끗하게 만드는 과정이 뒤따랐습니다. 특히 릴테입에 녹음할 때는 컴퓨터와 상크를 맞추기 위해 SMPTE라는 신호를 쏘는데 그 신호 소리가 보컬트랙으로 타고 들어와 함께 기록되어 있었다. ‘뚜뚜’ 소리를 내는 기계음을 일일이 지우는 과정이 필요했습니다.”

노이즈를 지우는 과정은 가장 힘든 작업으로 꼽혔다. 6가지 소프트웨어를 통해 목소리를 골라내고, 필요 없는 신호를 지워야 했다. 프로듀서들은 ‘해에게서 소년에게’를 가장 어려웠던 곡으로 떠올렸다. 바로 라이브 공연의 소리를 따내야 했기 때문이다. 흔히 가수들의 라이브 가창력을 이야기할 때 목소리의 대역폭만 남기고 다른 악기들의 소리 주파수를 지운 음악들이 인터넷을 통해 유통되곤 한다. 노이즈를 지우는 과정은 이를 조금 더 전문적으로, 그러니까 스튜디오처럼 정제된 목소리만 정확하고 깨끗하게 걸러내는 일이 중심이 됐다.

[audio m4a="/data/blt/image/2019/05/08/blt201905080004.m4a"][/audio]

▴'일상으로의 초대' 목소리 복원 과정

'노이즈', '공간' 디지털의 마법

생각보다 스튜디오 외의 소스는 상태가 그렇게 좋지는 않다. 특히 공연장에서 쓰는 핸드마이크는 스튜디오 마이크만큼 목소리가 깨끗하게 기록되지 않는다. 마이크 자체의 특성도 있지만 주변 환경, 그러니까 공간이 만들어주는 소리의 질감이 다르다. 무엇보다 목소리 외에 무대에서 함께 연주되는 악기 소리, 그리고 팬들의 환호성까지 모두 담긴다. 그게 라이브 음악에서는 생생함을 만들어주지만 이를 정규 음원에 쓰는 것은 일반적으로 상상하기 어려운 일이다.

녹음된 소리는 모두 디지털 신호로 쪼개졌고, 그 안에서 주파수에 따라 악기와 주변 소음을 하나씩 지웠다. 프로듀서들은 ‘붓질’이라고 표현했다. 마우스로 특정 순간의 특정 소리 주파수를 지우고, 강조해야 했기 때문이다. 그런데 문제는 연주와 목소리를 맞추는 데에 있었다. 스튜디오에서 녹음한 연주와 공연장의 목소리가 자연스럽게 맞춰야 어색하게 들리지 않기 때문이다.

[audio m4a="/data/blt/image/2019/05/08/blt201905080005.m4a"][/audio]

▴'해에게서 소년에게' 목소리 복원 과정

마이크에 담기는 소리는 목소리가 직접 들어가는 부분도 있지만 상당 부분은 주변 환경과도 관련이 있다. 스튜디오와 교실, 운동장에서 말하는 목소리가 다르게 들리는 것처럼 마이크도 주변 환경에 따라 목소리를 다르게 기록하게 된다.

이를 매끄럽게 들리도록 프로듀서들은 실제 공연장을 디지털로 모델링했고, 그 공간을 해석해 소리가 어떻게 울리는지 시뮬레이션했다. 그리고 연주를 비롯해 모든 소리를 해당 공간에 맞추는 것으로 소리가 완성됐다. 이 역시 우리가 컴퓨터 게임을 할 때 공간에 따라 울림 등 효과를 입히는 것과 비슷한 기술이다.

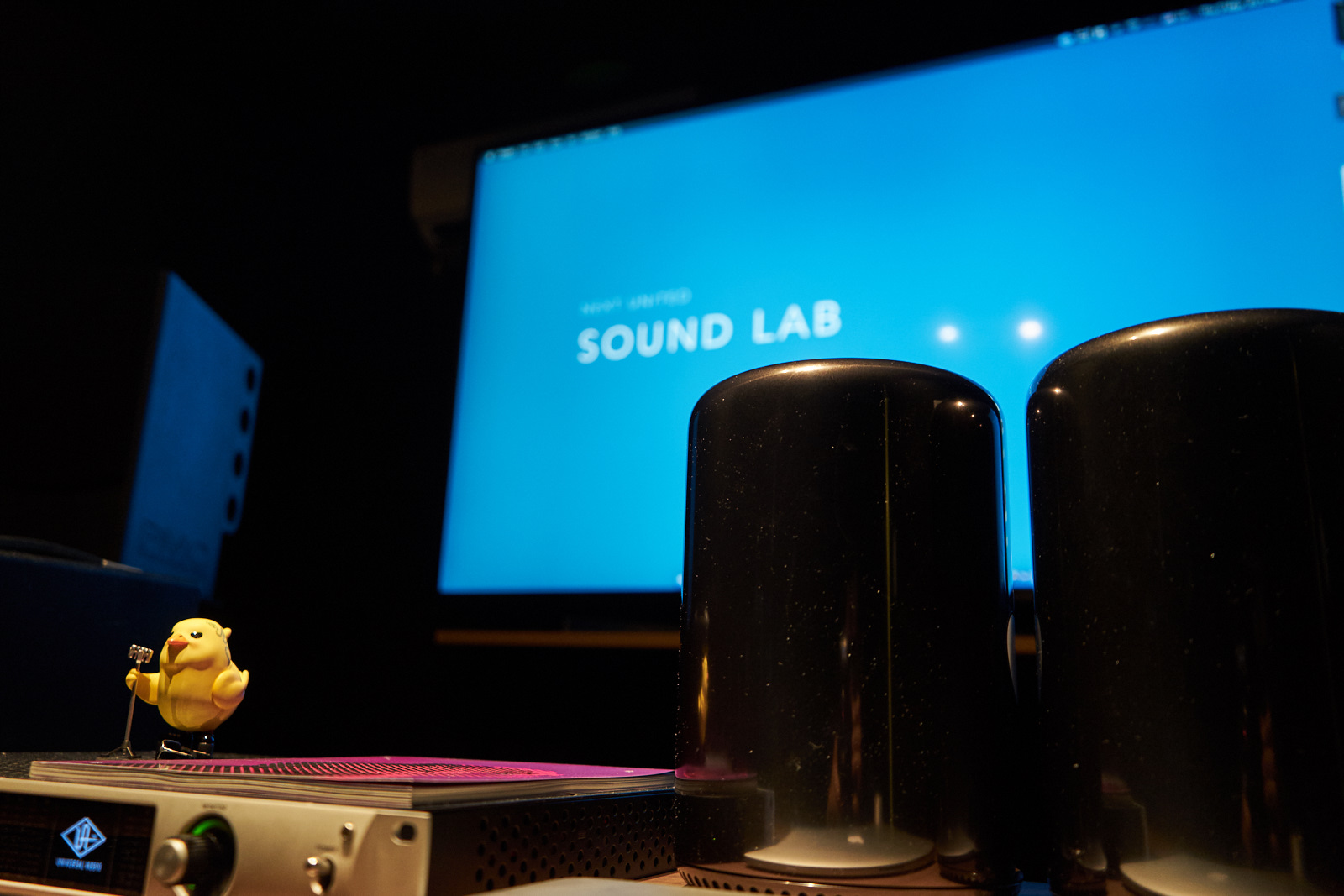

공간의 경계를 없애는 녹음 기술도 쓰였다. ‘라젠카’는 록 음악에 오케스트라 연주가 더해지는 것이 핵심이었다. 편곡을 맡은 크리스 월든이나 기타를 연주한 미스터빅의 폴 길버트를 비롯해 녹음의 일부는 미국에서 이뤄졌고 오케스트라는 헝가리 부다페스트에서 녹음됐다. 프로듀서는 한국에서, 녹음 엔지니어는 미국의 스튜디오에서 헝가리의 오케스트라 연주를 실시간으로 모니터링하면서 녹음이 이뤄졌다. 영상 회의와 비슷하지만 유리창 너머 스튜디오에서 모니터하듯 고음질의 소리를 매끄럽게 전달하는 기술이 쓰였다. 이를 통해 수십명의 연주자와 스텝이 비행기를 타고 이동해야 하는 수고를 덜었고, 이는 곧 시간과 제작비용 절감으로 이뤄졌다.

컴퓨터 음악은 이제 대세가 됐다. 적지 않은 음반이 악기 하나 없이 컴퓨터 속에서 만들어지는 시대다. 플로피 디스켓에 마음 졸이며 미디 데이터를 기록하며 시작했던 신해철의 음악은 디지털이라는 기록의 도구 속에 고스란히 남았고, 그 복원 과정은 녹음보다도 결국 여러 조건에서 남겨진 디지털 신호를 어떻게 최적의 소리로 만들어낼지에 대한 고민이 담겨 있었다.

음반 제작을 맡은 넥스트유나이티드는 안타까운 사고를 슬픔만으로 기억하기보다 새로운 것을 통해 신해철을 오래도록 기억할 수 있는 결과물을 만들고 싶다고 전했다. 앞으로 신해철의 작업이 남긴 기록들이 얼마나 더 많은 음원들로 탄생할지 알 수 없지만 그 가능성에 주목해달라는 말도 전했다. ‘가능할까?’에서 시작한 첫번째 실험은 결국 디지털 기술을 통해 결과물로 태어났다. 신해철의 일생을 함께 한 넥스트는 새로운 실험을 하는 팀(New Experiment Team)이라는 의미를 품고 있다. 그 실험은 지금도 이어지고 있다.