김영일(47) 교수는 시각장애인이다. 그는 초등학교 시절, 교과서 외엔 책 한 권 읽지 못했다. 반 친구들은 다음 학기 교과서를 방학때 미리 받았다. 학기가 바뀌면 아이들은 반듯한 표지까지 입힌 새 교과서를 들고 등교했다. 김영일 교수는 새학기가 두어달이나 지난 뒤에야 점자로 된 교과서를 받을 수 있었다. 그나마도 받으면 다행이었다. 자습서나 보조 학습 교재는 읽을 엄두도 못 냈다.

“중학교에 들어가서도 사정은 달라지지 않았어요. 중간고사 때나 돼야 점자교과서가 나왔어요. 그것도 제본이 안 돼 고무줄로 묶은 책이었죠.”

중학교 1학년이던 1980년 여름방학 무렵, 김 교수는 태어나서 처음으로 교과서가 아닌 책을 처음 읽었다. “지금도 제목이 기억나요. ‘황강에서 북악까지’란 책이었는데요. 당시 쿠테타로 정권을 잡은 전두환 대통령의 전기였어요. 당시 정부가 그 책은 놀랄만큼 재빨리 점자책으로 만들어 뿌리더군요. 그 수많은 권장도서들은 놔두고, 하하.”

점자교과서로 힘겹게 지식을 더듬거리던 ‘꼬마 김영일’은 지금, 조선대학교 특수교육과 교수다. 그는 안마사 자격증 취득에 필요한 과목만 가르치는 실업계 고등학교로 진학했지만, 숙명 같은 안마사의 길로 들어서고 싶지는 않았다. 그는 운명을 더듬더듬 바꿔나갔다. 우여곡절 끝에 연세대학교 교육학과를 졸업하고, 장학생으로 미국 밴더빌트대로 유학 가서 박사학위를 받고, 2001년 조선대에 둥지를 틀었다. 기적이나 다름 없는 삶의 변화다.

중간고사 가까워져야 점자교과서 받을 수 있어

김영일 교수는 이것이 흘러간 옛 얘기만은 아니라고 말했다. 2015년 한국 시각장애인 초중고교생들은 여전히 35년 전 ‘꼬마 김영일’에 머물러 있다. 수업에 필요한 교과서를 손에 넣는 일부터가 악전고투다. 대부분 국정교과서를 쓰는 초등학교는 그나마 사정이 나은 편이다. 검인정교과서가 많은 중·고등학교는 여전히 암흑 속이다. 시각장애인 학생에게 점자교과서가 제때 보급되지 않는 탓이다.

“요즘엔 국정교과서는 아마 점자책으로도 제때 보급받을 거예요. 점자책 부피가 크기 때문에 한 학기 책을 한번에 지급 못 하면 2~4권으로 나눠 지급하기도 하지만, 대체론 형편이 나은 편이죠. 검정교과서는 달라요. 특히 일반학교에 다니는 학생들은 평균 두 달 정도는 늦게 받게 됩니다. 이건 마치 드라마 녹화장에서 ‘쪽대본’을 받는 것과 다름없어요. 시각장애인 아이들은 ‘쪽교과서’로 공부하는 셈입니다.”

왜 이런 일이 일어나는 걸까. 김영일 교수는 “점자교과서 제공 주체가 불분명하고, 관련 법규도 명확하지 않기 때문”이라고 원인을 지적했다. “맹학교는 그나마 40년 동안 관습화된 게 있으니 점자교과서가 보급되는 편이지만, 일반학교는 사정이 다릅니다. 교육부는 교육청에 넘기고, 교육청은 일반 교과서를 점자도서관으로 변환하는 일을 맡긴 점자도서관을 탓하죠. 또 점자도서관은 시간 부족과 교육청 탓을 합니다. 책임 지는 곳이 없는 실정이에요.”

장애 아동에게도 비장애 아동처럼 점자교과서를 지급하는 걸 법으로 의무화하면 될 일 아닐까. 이같은 상식이 늘 통용되는 건 아닌가보다. “현재로선 점자교과서 발행·공급에 관한 법령이 없습니다. 특수교육법이 있긴 한데, 2008년 개정되며 시각장애인 점자교과서 보급에 관한 조항이 빠졌어요. 교과서를 의무 제공해야 한다는 조항은 있긴 하지만 그 품질이 어느 정도인지, 또 언제까지 제공해야 한다는 구체적 조항도 없습니다. 그러니 새학기가 시작되고 1년 지나서 점자교과서를 제공해도 법적으로는 할말이 없는 거죠.”

접근성 좋은 디지털교과서 제공 의무화해야

굳이 점자교과서에만 의지하지 않아도 방법은 있다. 디지털 파일로 교과서를 보급하면 된다. 파일 형태로 제공하면 시·청각장애 학생도 교과서에 접근하기 훨씬 쉽다. 보조기구에 연결해 교과서를 듣기도 수월할 뿐더러 검색도 쉽다. 무거운 점자책을 들고 다니지 않아도 된다. 그렇지만 무턱대고 디지털 파일로 보급하는 건 올바른 방법이 아니라고 김영일 교수는 말한다.

“단순히 제작만 디지털화할 게 아니라, 효율적으로 전달하는 디자인 방법론을 고민해야 합니다. 저시력자라면 평소엔 화면을 확대해 책을 읽다가, 눈이 피로한 날에는 음성낭독 프로그램으로 들을 수도 있는 것이죠. 환경에 따라 그 학생에게 적합한 매체롤 이용하게 하는 것도 중요합니다. 그런 점에서 디지털 파일을 제공할 때도 표준화된 형식이 필요합니다.”

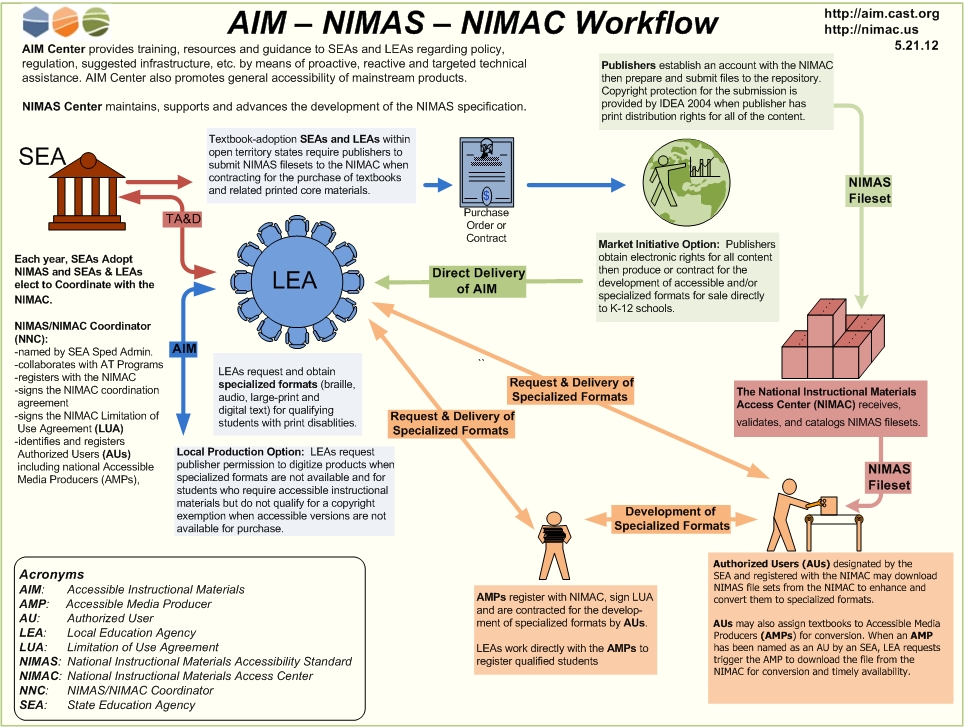

예컨대 미국은 XML 기반의 ‘국가교수학습접근성표준’(NIMAS)을 제정하고 출판사가 이를 의무 제공하도록 하고 있다. 이 기술 표준에 따라 디지털 파일을 제공하면 시각장애인도 오디오북이나 점자단말기 뿐 아니라 PC나 각종 휴대기기에서 장벽 없이 교과서에 접근할 수 있다. 하지만 국내에선 점자도서관이나 학교에서 교과서를 디지털 파일로 요청해도 출판사가 이를 제공할 의무가 없다. 저작권 침해를 걱정하는 출판사로선 파일을 넘겨주길 꺼려하는 게 인지상정이다. 마지못해 파일을 주더라도 인쇄용 인디자인 파일이나 PDF로 넘겨주기 일쑤다. 그러면 시각장애인은 파일을 넘겨받아도 개인 기기에서 읽을 수 있는 형식으로 다시 변환하는 과정을 거쳐야 한다.

김영일 교수는 두 가지 해법을 제시했다. “우선 시각장애인 학생도 자신이 다니는 학교에서 선택한 교과서를 자신이 원하는 매체 형태로 비장애인과 똑같은 시기에 받을 수 있도록 법으로 보장해야 합니다. 일반 학교를 대상으로 디지털교과서를 확대하려는 계획도 애당초 2015년으로 잡혀 있었는데, 이번 정부 들어 연기됐어요. 모든 교과서를 디지털화하기 어렵다면 국어나 영어, 도덕 등 텍스트 위주의 교과서라도 우선 디지털화해 시각장애인에게 보급해주길 바랍니다.”

디지털 표준 포맷 제정하고 저작·변환도구 보급해야

이를 실현하려면 법이나 제도 뿐 아니라 기술적인 문제도 보완돼야 한다. “국가가 직·간접적으로 지원한다면 출판사도 저작권 걱정을 덜고 파일을 넘겨줄 겁니다. 출판사가 보다 쉽게 기존 출판용 파일을 EPUB3 같은 표준 형식으로 변환할 수 있도록 국가가 나서서 변환도구도 보급해야 합니다. 처음부터 표준화된 형식으로 교재를 만들 수 있는 저작도구 보급도 병행돼야 하고요.”

김영일 교수는 자신의 삶이 특수한 ‘성공담’으로 포장되지 않았으면 한다고 말했다. 그는 누구나 노력하면 김영일이 될 수 있는 환경을 다음 세대 시각장애인 아이들에게 주고 싶어했다.

“제가 어릴 때는 고생을 많이 했지만, 우리 아이들은 나아지겠지 하는 막연한 희망이 있었어요. 그런데 어찌보면 지금까지 책임을 회피하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 한국에서 통합교육이 실시된 지 10년이 안 됐는데요. 지금은 그 아이들이 초등학교에 머물러 있어요. 이 아이들이 중·고등학교에 들어갔을 때가 진짜 문제예요. 우리 아이들도 다른 아이들과 똑같이 교과서로 공부하게 해 주세요. 그게 국가가 할 일 아닌가요?”