음악을 듣는 형태가 점점 거치형에서 휴대용으로 옮겨가고 있다. ‘전축’이나 ‘미니 콤포넌트’ 같은 말은 이미 추억의 단어가 돼 버렸다. ‘워크맨’, ‘MP3 플레이어’도 이젠 흘러간 물건이다. 지금은 인터넷 되는 스마트폰이 음악 소비의 중심이 됐다. 음반이 아니라 음원으로 소비 행태가 바뀐 것이다.

음악은 이제 거실에 자리 잡고 앉아서 듣는 취미생활이기보다 차 안에서, 사무실에서, 커피숍에서 듣는 일상의 한 부분이 되었다. 그 과정에서 음악 소비에도 편리함이 강조되기 시작했다. 특히 무선으로 원하는 음악을 바로 들을 수 있는 스마트폰의 압도적인 편리함은 과거의 휴대용 CD플레이어, MP3 플레이어들을 집안 구석 어딘가로 몰아냈다. 한때 MP3 파일의 음질을 놓고 벌어진 논란도 점차 관심 밖으로 사라졌다. 최근 많은 음악은 처음부터 아예 이어폰과 스마트폰에 맞춰서 만들어진다.

그러다보니 요즘 음질에 대한 고민은 대개 플레이어와 이어폰, 스피커 같은 기기에 초점이 맞춰져 있다. 하지만 재생 환경만큼이나 중요한 것이 음악을 담는 그릇이다. MP3의 등장부터 논란이 끊이지 않던 음원 포맷 얘기다. 누군가는 더 나은 음질이 필요하다고 주장하고, 누군가는 지금으로 충분하다고 이야기한다. 그러는 동안 고음질 오디오 시장이 꿈틀거리고 있다.

디지털 음원, 등장한 지 벌써 30년 넘어

우리가 가장 많이 접하는 음원 형식은 ‘MP3’ 스트리밍이다. 간혹 AAC를 쓰는 경우도 있지만 이 디지털 음원은 모두 16비트, 44.1kHz로 제공된다. 16비트, 44.1kHz가 처음 쓰인 것은 CD다. CD는 1970년대부터 업계가 준비해 1982년 상용화한 첫 디지털 음원 포맷이다. 그걸 우리는 압축 방식만 바꿔 30년 넘게 쓰고 있다.

그럼 이 CD 음원은 아날로그 소리를 충분히 담아내고 있을까? 16비트니, 24비트니 하는 포맷 이야기는 과거 테이프나 LP에는 없었던 개념이다. 디지털 음원은 아날로그 신호인 소리를 0과 1의 디지털 신호로 바꾸는 데서 시작됐다.

우리가 ‘16비트’라고 할 때의 ‘비트’는 하나의 소리 신호를 표현할 수 있는 단계를 말한다. 16비트는 2의 16제곱, 즉 6만5536단계로 소리를 담을 수 있다. 44.1kHz는 1초를 4만4100번 잘게 나누어서 기록한 걸 뜻한다. 더 나은 음질을 구현하려면 담을 수 있는 소리의 영역을 넓게 잡고 단위 시간당 샘플링을 높이면 된다. 그런데 음질이 ‘더 낫다’는 기준에 대해서는 아직 논란이 있다. 그렇지만 이 포맷을 강화하면 이론적으로는 ‘원음의 특성을 더 담을 수’ 있다.

시장이 CD 자체에 불만이 없던 탓도 있지만, 이 음원을 직접 쓰고 유통하는 음원 업계는 새 포맷을 그리 반기지 않았다. 컴퓨터와 인터넷이 보급되면서 음악의 소비 형태는 CD를 더 작게 압축한 MP3로 빠르게 넘어갔다. CD와 비슷한 소리를 내면서도 용량은 10분의 1로 줄어들었기 때문이다.

바로 여기에서 오디오의 큰 변화가 시작된다. 매체가 규정하는 플레이어의 디자인에 새로운 그림을 그릴 수 있다는 것이다.

휴대용 오디오의 패러다임 바꾼 MP3

걸어다니면서 음악을 들을 수 있다는 개념을 내세운 소니 워크맨은 ‘카세트 테이프’란 새로운 카테고리를 만들었다. 큼직한 LP레코드를 들고 다닐 수는 없지 않은가. 음질에 손해를 보더라도 어디서나 들을 수 있는 음악의 가치는 매우 컸다.

이후 CD로 매체가 바뀌면서 플레이어 크기는 다시 커졌다. 하지만 그걸 감수할 만큼 CD는 음질이 좋았다. 이후 MD(미니디스크)나 DAT(디지털오디오테이프)처럼 작으면서도 디지털로 좋은 소리를 담는 미디어도 등장했다. 하지만 의외로 CD 시장은 견고했다. 업계도 새로운 미디어를 쉽사리 받아들이지 못했다.

그런 상황에서 등장한 MP3 플레이어는 업계나 이용자 모두에게 충격적이었다. MP3는 귀에 들리지 않는 영역의 소리는 과감히 잘라내고 남은 소리만 압축하는 ‘손실 압축’ 형태다. 그 대신 음악 한 곡 용량은 4~5MB에 불과하고, 커봐야 10MB 남짓이다. 1GB 용량이면 100~200곡의 MP3 음원을 담을 수 있다. CD의 10분의 1 수준이다.

더구나 플래시 메모리를 매체로 쓰다보니 디자인의 자유도도 높아졌다. 음악 플레이어는 점점 더 작고 예뻐졌다. 심지어는 소프트웨어 형태로 다른 기기에 흡수되기 시작했다. 그걸 받아들인 대표 기기가 스마트폰이다.

휴대용 오디오에서 음질이야 좋은 이어폰을 쓰면 됐다. 절대 다수가 휴대용 기기로 음악을 들으면서, 좋은 스피커와 앰프로 흘러나오던 소리의 공간감(음장감) 같은 개념은 거치형 오디오를 사용하는 마니아들의 전유물이 되었다. 그러다 보니 ‘더 나은 음질’에 매달리던 음원의 발전 형태도 주춤거렸다. 오히려 업계는 음질보다 저작권에 집중했다. 디지털 음악의 과도기는 음질이 아니라 불법복제와의 싸움이 된 것이다. MP3의 음질 한계를 넘는 연구보다 디지털 저작물 관리 기술(DRM)이 더 빠르게 발전했다.

디지털 음악의 발전에 대한 시도가 없었던 건 아니다. 소니는 ‘SACD’라는 고음질 CD 포맷을 상용화했고, 마이크로소프트는 ‘HDCD’ 기술을 인수했다. 아예 용량이 큰 DVD 미디어를 이용한 ‘DVD-Audio’도 등장했다. 이 음원들은 모두 16비트, 44.1kHz의 벽을 뛰어넘으려 시도했다. 하지만 모두들 디스크 형태의 물리적인 상품을 고집했다.

반면 시장은 음반보다는 파일 형태로 한 곡씩 구입해 듣거나 빌려 듣는 음원을 선호하는 쪽으로 바뀌어갔다. 한 번 정해진 흐름은 걷잡을 수 없었다. 음악 유통도 레코드가게가 아니라 아이튠즈, 멜론, 벅스뮤직 같은 서비스로 옮겨졌다. ‘포터블’이 음악 소비의 중심이 됐기 때문이다.

스마트폰이 점령한 음악 시장, 새 전환점은 ‘고음질’

여전히 ‘MP3의 소리는 2% 부족하다, CD 역시 LP가 주는 맛을 살리지 못한다’는 지적이 끊이지 않았다. 그럼에도 고음질 오디오는 여간해서 뜨지 못했다. 다수 대중이 시용하는 스마트폰과 네트워크를 이용한 구독형 스트리밍 서비스가 이를 가로막고 있었기 때문이다. 그렇게 된 배경에는 단순히 기술적인 문제 외에도 저작권의 문제, 고음질 오디오의 용량 등 무시하기 어려운 다른 이유도 여러 가지 있었다.

그동안 진척이 없던 고음질 오디오에 대한 수요는 오히려 스마트폰이 음악 시장을 집어삼킨 뒤 떠오르기 시작했다. MP3 플레이어의 입지가 사라지면서 기존 음악 재생기를 만들던 기업들이 ‘고음질’로 새로운 돌파구를 모색한 것이다. 16비트를 24비트로, 44kHz를 96kHz 혹은 192kHz로 끌어올리는 것이 새로운 과제가 됐다.

이미 2000년대 말 거치형 하이파이 오디오에서부터 그 단초는 시작되었다. PC-FI라는 용어와 개념이 유행하면서 24비트 음원을 지원하는 기기들이 속속 등장했다. 해외의 24비트 음원 제공 사이트에서 음원을 다운로드하여 거치형 하이파이 오디오에서 듣는 얼리어댑터도 생겨났다. 하지만 이런 현상은 하이파이 오디오 마니아들에게 알려진 것이지 주로 휴대용 오디오로 음악을 듣는 대중에게는 생소한 것이었다.

국내에서 고음질 오디오의 대중화를 향한 첫 테이프를 끊은 곳은 아이리버였다. 아이리버는 MP3 플레이어가 성장할 때 세계의 중심에 서 있던 기업이다. 하지만 삼성전자와 애플 등 경쟁자가 늘어났고 PMP나 스마트폰으로 음악을 듣는 수요가 늘어나면서 침체기에 접어들었다. 하지만 ‘아스텔앤컨’이라는 24비트 음원 재생기를 내놓으면서 아이리버는 다시금 관심을 받게 됐다.

24비트 음원은 CD 이후의 디지털 음원으로 고려됐던 포맷 중 하나다. 소리를 음파 형태로 저장하는 PCM 방식을 한 단계 발전시킨 것이다. 소리의 해상도가 더 높아진다고 보면 된다.

기존 16비트가 2의 16제곱 즉 6만5536단계로 소리를 나누어 담았다면, 24비트는 2의 24제곱인 1677만7216단계로 늘어난다. 수치로 보면 256배 더 세밀해졌다. 24비트 음원은 샘플링 주파수도 96kHz 혹은 192kHz로 확대했다. 1초를 4만4천번 쪼개던 것에서 9만6천번, 19만2천번으로 더 잘게 쪼개는 것이다.

물론 그만큼 용량은 늘어난다. MP3가 한 곡에 5MB 정도였다면, 이 24비트 음원은 압축을 해도 한 곡에 100~200MB는 된다. MP3보다 수십 배 큰 ‘그릇’이라고 보면 된다.

고음질, 휴대용 시장을 두드리다

아이리버의 고음질 오디오는 ‘고음질’이라는 솔깃한 단어로 마케팅 효과를 얻었는데, 거기서 그치지 않고 실제로 음악 마니아들에게도 호평을 얻었다. 2012년 등장한 첫 제품이 100만원에 이르는 가격으로 소비자를 놀래켰는데, 이후 등장한 제품은 200만원을 넘기고 최근 제품은 400만원대에 이른다.

소니도 이 시장에 꽤 적극적으로 뛰어들었다. 아예 ‘HRA’(high resolution audio)라는 전용 브랜드도 내놓았다. 소니 역시 오디오 자체에 디코딩 칩과 앰프 칩을 분리하고 44.1kHz와 48kHz의 음원의 재생 속도를 결정하는 클록 칩을 둘로 분리하는 등 호화스러움을 자랑한다. 소니 외에도 케이스 소재나 부품 하나하나까지 신경 쓴 제품들이 시장에 나오기 시작했다.

심지어 소니는 음질에 유리하다는 마이크로SD카드까지 따로 내놓기도 했다. 효과에는 논란이 있었지만, 그만큼 휴대용 오디오에서도 세밀하게 오디오 신호를 신경 쓰는 마니아 시장이 있다는 것을 보여준 사건이다. 예전부터 각종 케이블의 재질에도 신경 쓰는 거치형 오디오 시장의 행태가 나타난 것이다.

대중화 걸림돌과 희망

고음질 오디오는 관련 기기가 고급화되고 있기 때문에 대중화는 아직 거리가 있다. 물론 고음질 오디오가 비싼 플레이어만의 전유물은 아니다. 최근 스마트폰 칩들이 24비트 오디오를 디코딩할 수 있게 나오고 있고, 소프트웨어로 처리해주는 앱도 있다. 하지만 16비트와 24비트 소리의 차이가 이전 테이프에서 CD로 넘어갈 때처럼 극명하지 않기 때문에, 일반인들이 스마트폰에서 24비트 음원을 듣고 확연한 차이를 느끼기는 쉽지 않다.

24비트 FLAC 파일은 고음질 음원 중에서 가장 시장성을 잘 다진 음원이긴 하지만, 아직 대중화됐다고 말할 단계까지는 아니다. 대개 24비트 음원은 한 곡에 2~3천원씩 받는다. 음반 전체를 구입하면 CD보다 2배 이상 비싸다. 음악 마니아나 팬들은 CD와 FLAC를 함께 구입하는 경우도 적잖다. 그만큼 가격 부담도 늘어난다.

반면 희망적인 이야기도 많이 나온다. 특히 일본이 이 시장에 발빠르게 반응하고 있다. 소니는 워크맨으로 음악 플레이어 시장이 성장하는 경험을 거쳤고, 아이리버도 최신 제품들이 일본에서 먼저 뜨거운 반응을 얻고 있다. 최근 일본에서는 과거 LP 음원을 FLAC로 리마스터한 음원이 인기가 높다. 아티스트나 음원 유통 업계도 고음질 음원을 병행해서 판매하는 사례가 늘고 있다.

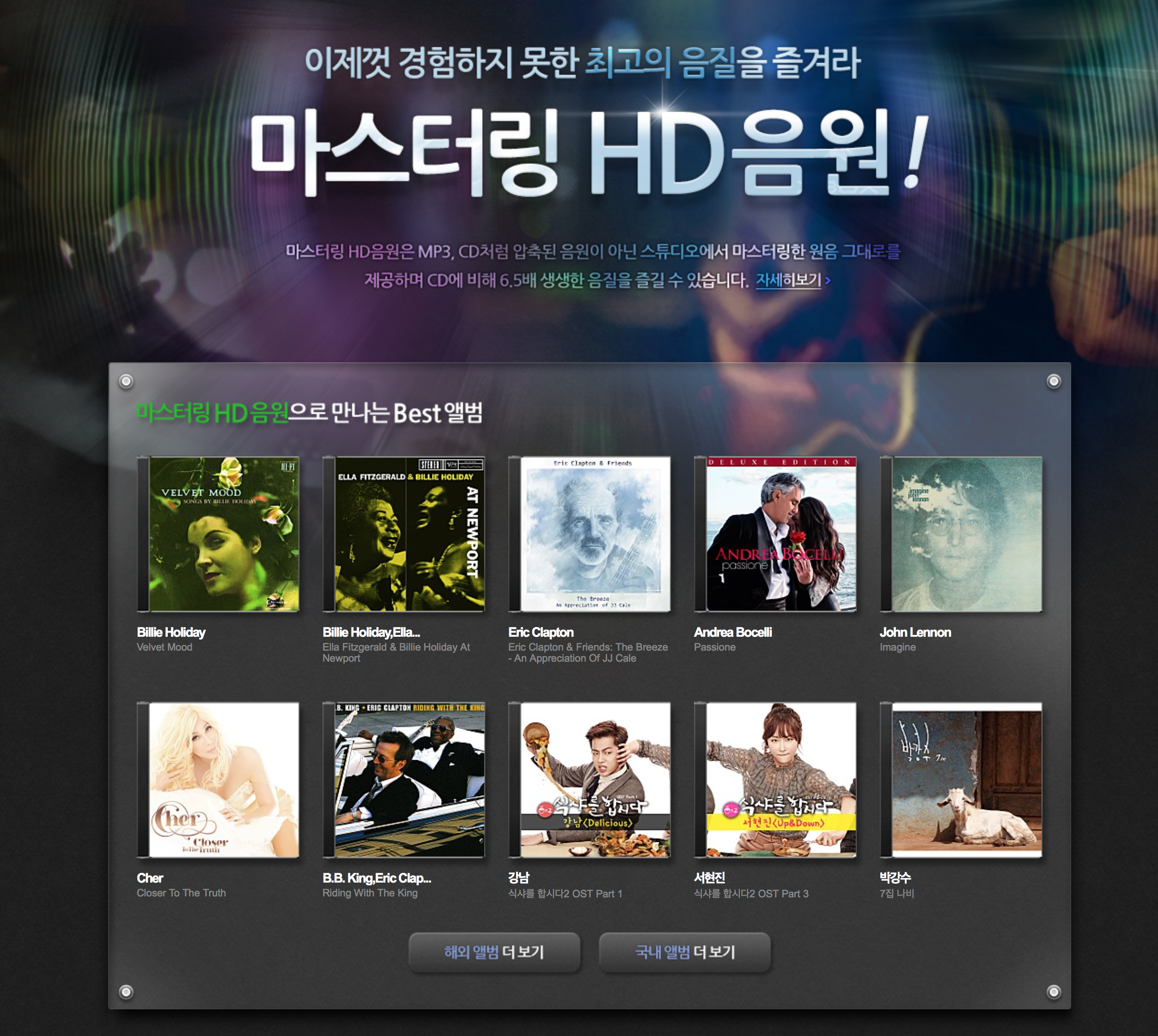

국내 음악 유통의 핵심이 된 스트리밍 서비스들도 24비트 음원으로서 FLAC 코덱에 관심을 기울이고 있다. 지니뮤직은 24비트 전용 서비스를 시작했고, 음원 제작에도 직접 뛰어들었다. 네이버뮤직도 24비트 192kHz 음원을 서비스한다. 적잖은 음원 업체들이 무손실, 고음질 등의 키워드로 점점 고음질 소스를 늘려가고 있다.

이미 거치형 오디오에서는 ‘네트워크 플레이어’라는 이름으로 24비트 고음질 음원을 바로 받아 재생할 수 있는 기기들이 많이 등장했다. 하지만 거치형 오디오 자체가 마니아 시장을 위한 제품이라 이를 대중화의 척도로 삼기는 어렵다. 대중은 휴대용 기기로 음악을 듣는다. 24비트 고음질 음원이 30년을 이어온 16비트 44.1Mhz라는 CD 음원 기반의 오디오 시장을 뿌리째 뒤흔들 수 있을까? 그 변화의 열쇠는 모바일이 쥐고 있다.

https://www.youtube.com/watch?v=XcFiUIAE92U

이 글은 ‘네이버캐스트→테크놀로지월드→용어로 보는 IT’에도 게재됐습니다. ☞'네이버캐스트' 보기