콘텐츠 업계에서 가장 뜨거운 화젯거리 중 하나는 가상현실(Virtua Reality, VR)이다. 그러나 현실은 관심도에 비해 많이 겸손한 편이다. 우선 제대로 된 VR 콘텐츠를 만나보기가 쉽지 않다. VR 콘텐츠 제작을 하려고 해도 진입 장벽이 높고, 그러므로 소비할 만한 콘텐츠도 다양하지 않다. 소비 측면에서도 HTC의 '바이브'나 삼성의 '기어VR'처럼 헤드 마운티드 디스플레이(Head mounted display, 머리에 착용하는 영상 출력 기구) 전용 기기나 최소한 카드보드 정도는 가지고 있어야 한다. 휴대성도 부족하다 보니 이래저래 접근성이 낮다.

물론 기술은 나날이 발전하고 있고, 페이스북이나 구글 같은 주요 IT 회사들도 VR 콘텐츠를 육성하기 위한 시도를 이어오고 있는 만큼, VR의 성장 가능성만큼은 대체로 모두가 수긍한다. 초창기인 VR 콘텐츠의 미래를 진단하고, 준비할 필요가 있다는 의미다.

한국언론진흥재단이 지난 9월9일 프레스센터 18층 외신기자클럽에서 애나 세라노 캐나다 필름센터(Canadian Film Centre, CFC) 최고 디지털 책임자(CDO)를 초청해 ‘VR과 콘텐츠의 미래’ 세미나를 열었다. 애나 세라노는 1997년에 설립된 CFC 미디어랩의 창립멤버로 2011년까지 14년간 미디어랩 디렉터로 일하며 센터의 뉴미디어 사업을 이끌었고, 2011년에 CDO로 부임해 CFC의 디지털 전환 로드맵을 그리고 있다. 이날 세미나에서는 VR의 과거부터 현재를 짚어보며 미래를 조망하는 시간을 가졌다.

VR 둘러싼 플랫폼 전쟁은 진행 중

애나 세라노는 VR 콘텐츠의 상업화와 관련, 다양한 플랫폼들이 나오고 있다고 현 상황을 설명했다. 오큘러스 리프트, HTC 바이브, 소니의 모피어스 등 다양한 하드웨어 분야에만 해당하는 이야기가 아니다. VR 콘텐츠 제작에 필요한 카메라는 물론, 콘텐츠를 제작하는 방법도 다양하다. 어떤 제작방법을 선택하느냐에 따라 콘텐츠 소비에 필요한 기기가 달라질 수도 있는 만큼, VR는 다양한 플레이어들이 얽히고설킨 각축장이다. 애나 세라노는 “무엇을 해야 하는지, 어떤 일이 벌어지고 있는지 알기는 어렵지만, 배움을 시작해야 한다”라고 강조했다.

VR은 기술이 아니라 미디어

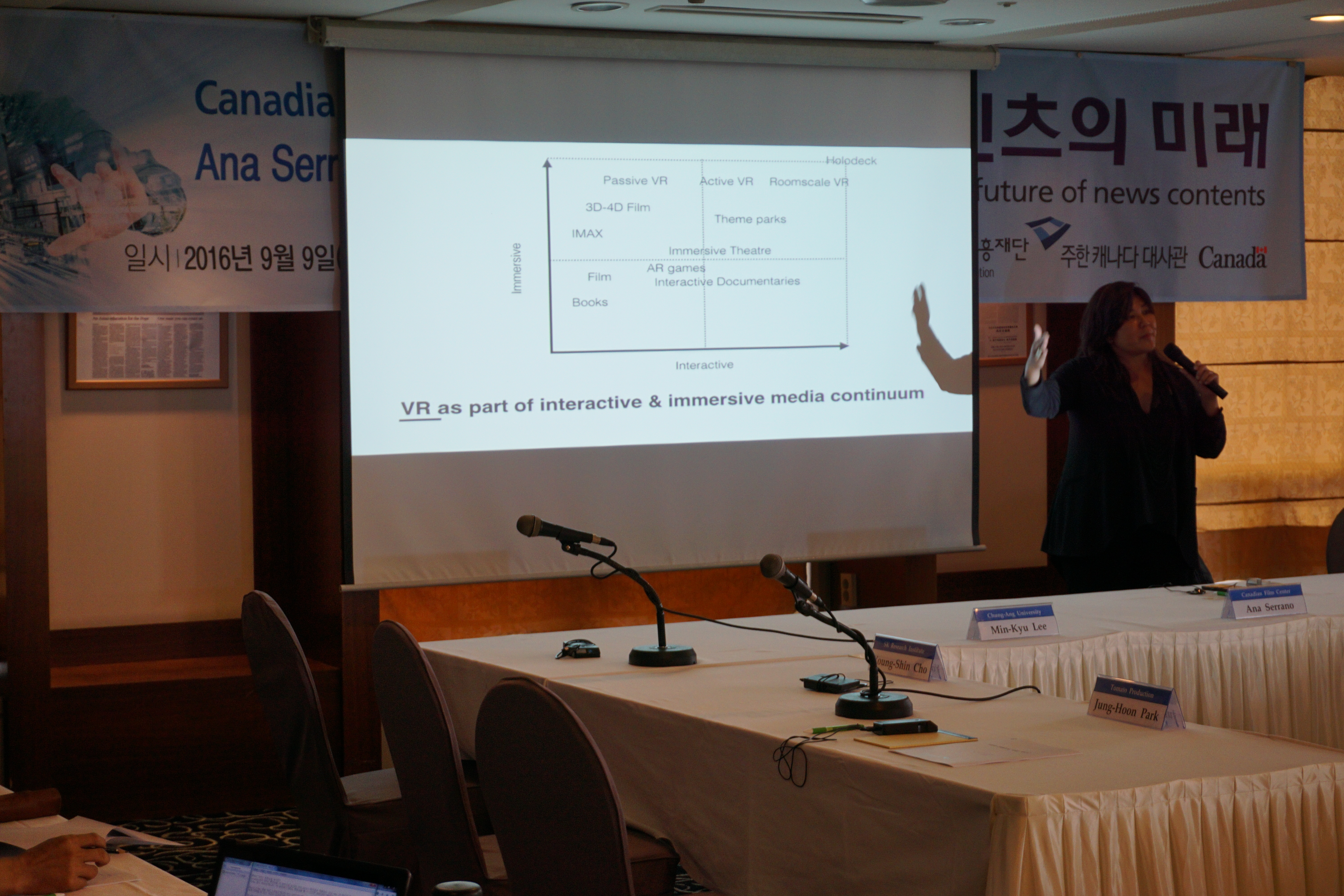

앞서 이야기한 각축장으로서의 VR는 기술적인 측면에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 애나 세라노는 VR를 볼 때 기술적인 측면 외에 일종의 ‘매체’로 보는 것도 중요하다고 강조했다. VR는 이야기를 풀어두는 공간이고, 그 과정에서 다양한 기술이 들어간다는 입장이다. VR를 매체로서 이해하기 위해서는 크게 두 축을 그려놓고 생각해야 한다. ‘상호작용(Interactive)’과 ‘몰입감(Immersive)’이다. 이 두 축 상에서 기존의 매체를 배치해보면 이렇다.

두 요소가 모두 낮은 매체가 책이다. 3D-4D 영화는 상호작용성은 낮지만 몰입감은 상당한 매체다. 헤드 마운티드 디스플레이를 활용해 수동적으로 감상하는 VR(Passive VR)가 그보다 조금 더 높은 수준의 몰입감을 제공하고, 방에서 다른 기기와 함께 즐길 수 있는 룸스케일 VR가 매우 높은 수준의 몰입감과 상호작용을 제공한다. 가장 높은 단계에 있는 홀로덱(Holodeck)은 영화 스타트렉에 나오는 가상의 장치다. 장치에 들어가면 실제와 같은 가상의 공간이 펼쳐진다. '포켓몬 고' 같은 증강현실 게임(AR games)이 책과 룸스케일 VR의 가운데쯤에 있다.

VR는 이용자의 행동과 상호작용한다. 눈의 움직임을 추적하고, 머리를 어떻게 돌리는지 파악해 이에 부합하는 영상과 음향을 제공한다. 다른 기기와 결합해 손의 움직임을 반영할 수도 있다. VR가 추구하는 상호작용과 몰입감은 현실을 지향한다. 궁극적인 목표는 현실과 구분을 할 수 없어지는 지점에 있다. 애나 세라노는 “가상현실 기술은 현실과 구분을 할 수 없을 때까지 진화를 멈추지 않을 것이다”라고 말했다. 물론 물리적인 현실을 있는 그대로 재현하는 것만이 가상현실의 전부는 아니다. 이 맥락에서 중요한 요소가 바로 ‘실재감(Presence)’이다.

VR에서 실재감을 느끼는 조건 3가지

실재감은 실제로 어떤 환경 속에 있다는 느낌을 의미한다. 실재감을 느끼는 조건에는 3가지가 있다. 첫 번째, 가상현실 속에서도 행동의 결과를 느낄 수 있어야 한다. 예컨대 가상환경 속에서 산책한다고 했을 때, 발걸음에 맞춰서 ‘걷는다’는 인식이 들어야 하고, 내가 걸어가는 것에 맞춰서 시야에 들어오는 풍경이 달라져야 한다. 그때야 내가 해당 현실에 ‘실재’한다는 느낌을 받을 수 있다.

두 번째는 감각이다. 시각, 청각 등이 현실과 부합해야 한다. 예컨대 내가 고개를 오른쪽으로 돌린다면 오른쪽 귀로 들리는 소리가 왼쪽 귀로 들리는 소리보다 조금 더 크게 들리는 식이다. 세 번째는 ‘선입견’이다. 가상현실에 들어와도 사람들의 선입견은 유지된다. 사람은 스스로 가지고 있는 인지적인 선입견에 바탕을 둬 현실을 인식한다.

위의 사진은 고층건물 위를 걸어가는 VR 영상이다. 하지만 실제로는 저 사람은 방 안에 있는 나무판자 위를 걸어가고 있다. 사용자는 실제로 고층건물이 아님을 인지하고 있다. VR는 이 선입견을 조절할 수 있어야 한다. 그래서 실재감을 높일 수 있다. 애나 세라노는 “가상현실이라는 매체를 잘 설계하면 ‘내가 어디에 있는가’에 대한 진실을 다르게 받아들이는 것이 가능하다”라고 설명했다.

‘실재감’는 ‘사실’이나 ‘진실’과는 맥락이 다를 수 있다. 무엇보다 리얼함을 추구하는 가상현실일수록 실재감에 바탕을 둬 진실을 왜곡할 수도 있다. VR를 다룸에 있어 맥락이 중요한 이유다. 그 반대의 경우도 생각해야 한다. VR이 높은 실재감을 준다고 해서 그 영상을 보는 사람도 VR 속의 상황에 항상 감정이입을 하는 것은 아니다.

VR 라이브+룸스케일 VR

애나 세라노는 VR을 활용하는 방법으로 ‘라이브’와 ‘룸스케일 VR’을 추천했다. 특히 스포츠 생중계의 경우 다양한 각도에서의 중계를 가능하게 한다. 실재감을 바탕으로 좌석의 등급 개념을 흐릿하게 만들 수 있다. VR 라이브 생중계는 ‘가장 좋은 자리’의 의미를 옅게 만든다.

룸스케일 VR는 방 안에서 VR 기기와 센서가 달린 여타 보조 기기를 활용해 체험하는 방식이다. 예컨대 파티를 맺어 모험을 떠나는 용사의 콘셉트로 게임을 한다고 하자. 손에는 센서가 달린 몽둥이가 하나 있다. 하지만 헤드 마운티드 디스플레이를 착용한 사용자에게 몽둥이는 검으로 보인다. 이 몽둥이를 같은 방에서 플레이하는 다른 사용자에게 건네준다. 해당 사용자는 검을 건네받는 느낌이 든다. 현재 알려진 방법 중에서는 가장 실재감을 극대화할 수 있는 방법이다. 에나 세라노는 “룸스케일 VR은 VR 업계의 화두다”라며 “룸스케일 VR가 언론에 어떤 방식으로 접목될 수 있을지는 아직 모르겠지만, 현재 VR 업계의 무게중심이 룸스케일 VR로 쏠리고 있다”라고 강조했다.

뉴스에서는?

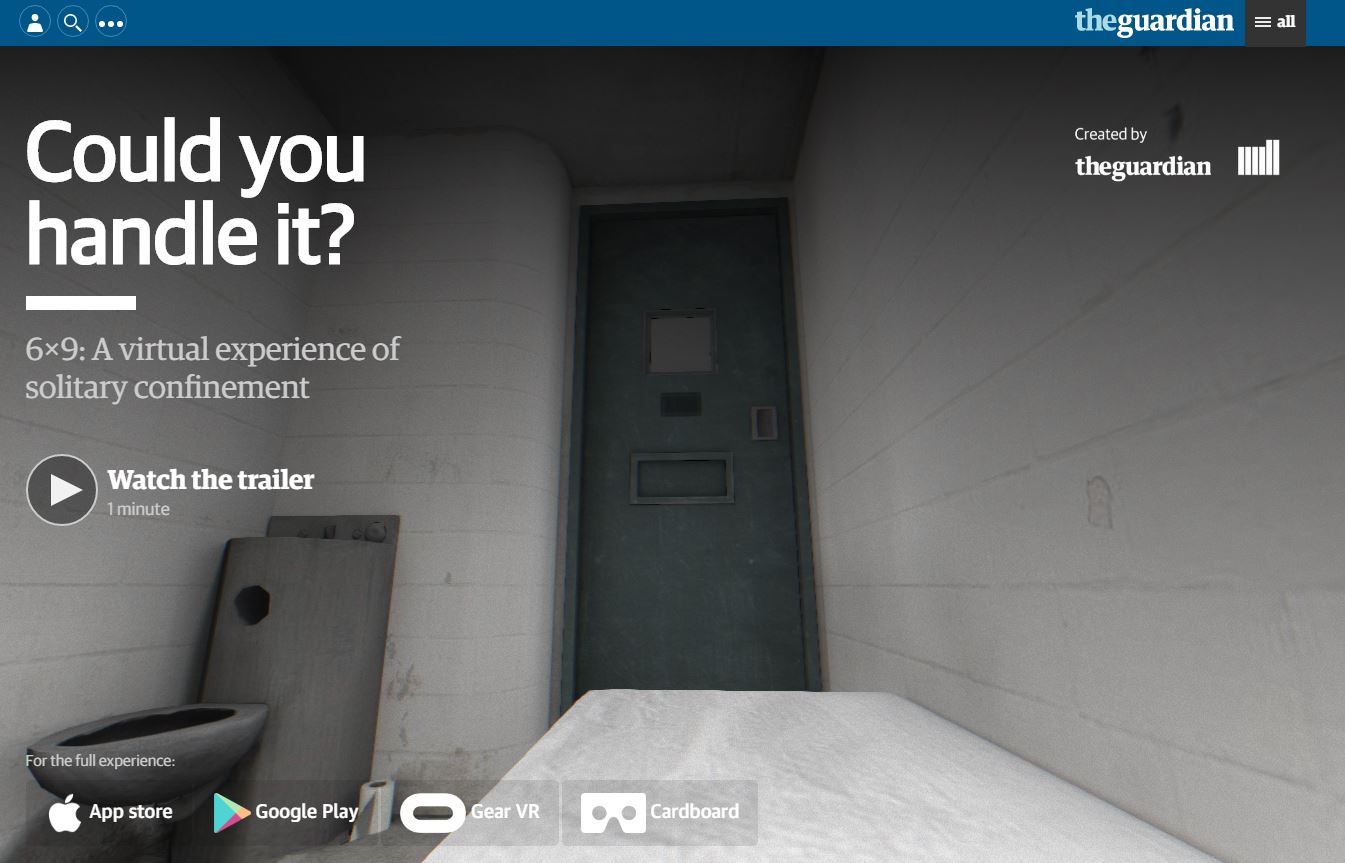

<가디언>이 만든 ‘6x9 : 가상으로 체험하는 독방형(A virtual experience of solitary confinement)’은 VR를 통해 독방을 배경으로 뉴스를 전달한다. 수감생활을 보내야 하는 죄수가 얼마나 정신적으로 피폐해질 수 있는지를 체험할 수 있게 돕는다. 애나 세라노는 VR를 잘 활용한 사례로 이 뉴스 콘텐츠를 꼽으며 “글로는 전달에 부족한 영역에서 활용해 볼 수 있다”라고 소개했다. 변화가 더딘 언론도 VR를 뉴스 콘텐츠에 활용하게 될까? 애나 세라노는 “앞으로 독자들도 직접 VR 콘텐츠를 만들기 시작할 것이므로, 언론사는 ‘어떻게 VR 콘텐츠를 활용할 것인지’고민하지 않을 수 없다”라고 말했다. VR 콘텐츠의 흐름이 더욱 거세지리라는 전망이다.

언론사가 ‘VR의 소셜화’도 고민해야 한다고도 덧붙였다. 기존의 사례들은 VR을 일대일의 교류로만 접근하지만, 소셜로 활용하는 시도도 보인다. 예컨대 페이스북이 인수한 오큘러스의 ‘소셜베타’는 소셜 영화관에서 사람들과 이야기를 나누며 화면에서 상영되는 동영상을 즐길 수 있다. ‘하이 피델리티(high fidelity)’ 같은 서비스는 가상 현실에서 함께 게임도 할 수 있다. 소셜미디어도 뉴스 콘텐츠의 주요 유통 통로인만큼, 앞으로 VR가 촉발할 수 있는 소셜미디어 상의 변화도 주의깊게 볼 필요가 있다.